7 banques d’images inclusives

7 banques d'images inclusives

Vous avez déjà réfléchi à rendre votre langage plus inclusif, mais qu’en est-il de vos visuels ? 🌍📸

La communication inclusive ne se limite pas aux mots : les images jouent un rôle tout aussi essentiel. Pour être véritablement inclusive, une communication doit à la fois soigner son message et la manière dont il est représenté visuellement.

Pour illustrer vos articles, publications sur les réseaux sociaux ou supports de communication d’entreprise, si vous vous tournez vers les banques d’images libres de droit, vous avez sans doute remarqué qu’elles proposent souvent des représentations très normées : personnes blanches, minces, valides… Résultat : la diversité de la société est peu mise en avant.

Comment intégrer plus d’inclusivité dans vos visuels ?

Bonne nouvelle ! Il existe des banques d’images spécialement conçues pour offrir une représentation plus fidèle et variée des individus. Découvrez 7 banques d’images inclusives, gratuites ou payantes, qui valorisent la diversité.

1. #ShowUs : montrer la beauté des femmes et personnes non-binaires du monde entier

📍 Plateforme : Getty Images #ShowUs

📷 Type : Payant

Lancé par Getty Images, Dove et Girlgaze, le projet #ShowUs rassemble plus de 14 000 photos illustrant des femmes et personnes non-binaires du monde entier, loin des standards de beauté imposés. Avec 200 photographes venant de 41 pays différents, cette banque d’images vise à déconstruire les stéréotypes et à proposer des représentations plus inclusives.

2. Nappy : mettre à l'honneur les personnes noires

📍 Plateforme : Nappy.co

📷 Type : Gratuit

Spécialement dédiée à la communauté noire, Nappy.co propose des images gratuites illustrant des moments de vie authentiques : travail, sport, famille, amour, bien-être…. Cette banque d’images est un excellent moyen de lutter contre le manque de diversité dans les représentations visuelles.

3. TONL : refléter la diversité culturelle grâce aux images

📍 Plateforme : TONL

📷 Type : Payant

TONL met l’accent sur la diversité culturelle en proposant des visuels qui reflètent le monde réel. Organisées en collections thématiques (trend, tradition, technology, travel…), ces images permettent aux marques et aux créateurs et créatrices de contenus d’intégrer plus de diversité dans leurs communications.

4. The Gender Spectrum Collection : représenter les personnes trans et non-binaires

📍 Plateforme : Gender Spectrum Collection

📷 Type : Gratuit

Développée par VICE Media, cette banque d’images gratuites met en scène des modèles trans et non-binaires dans des situations du quotidien (travail, loisirs, santé…). L’objectif est de sortir des clichés et de proposer une représentation plus fidèle de ces communautés.

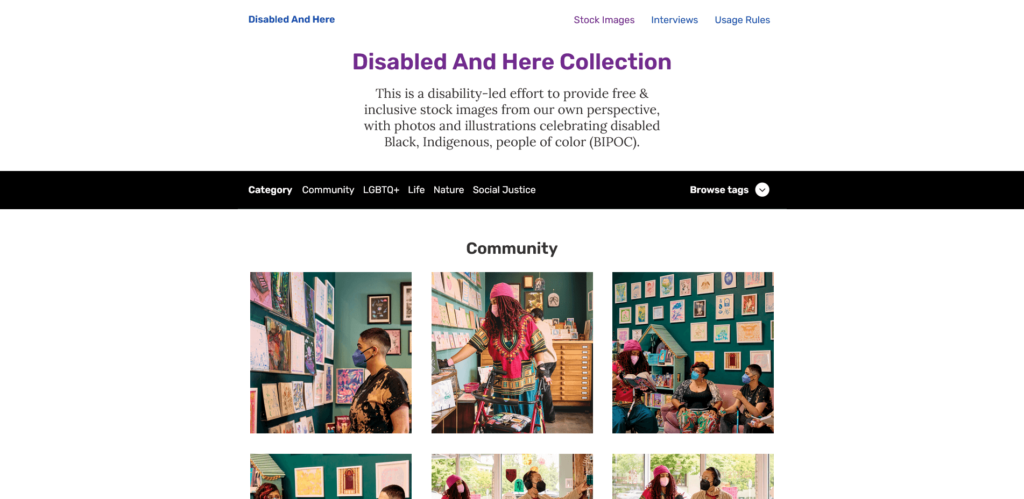

5. Disabled and Here Collection : représenter les personnes en situation de handicap

📍 Plateforme : Disabled And Here Collection

📷 Type : Gratuit

Créée par des personnes en situation de handicap, cette banque d’images célébre la diversité et l’inclusivité en mettant en avant des individus racisés et en situation de handicap. Vous y trouverez des images authentiques classées par thèmes : LGBTQ+, nature, communauté, accessibilité…

6. Free Plus-Size Stock Photos : visibiliser les personnes grosses

📍 Plateforme : AllGo

📷 Type : Gratuit

AllGo répond au manque de représentation des personnes grosses dans les médias. Bien que 66 % des femmes aux États-Unis soient en surpoids, elles ne représentent que 2 % des images utilisées. Cette collection vise à normaliser leur présence dans des situations du quotidien.

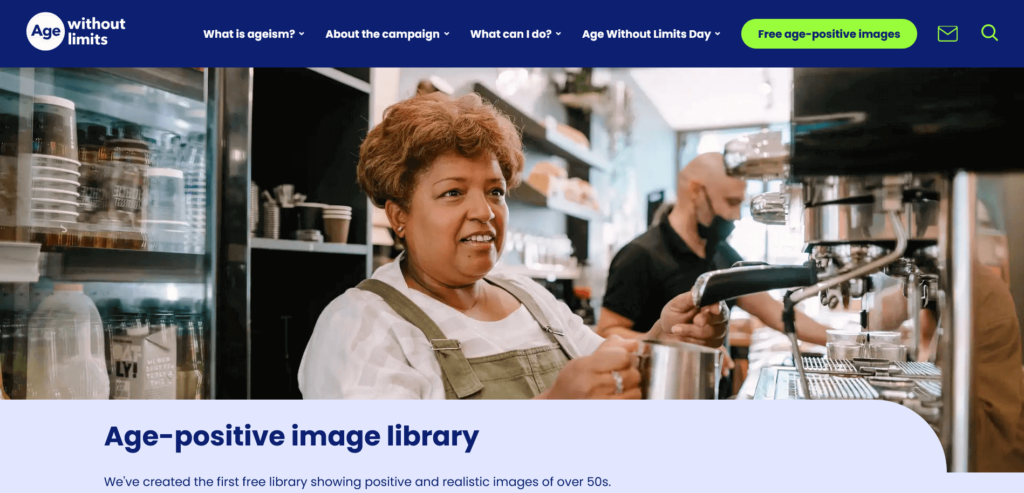

7. Age without limits : représenter positivement les personnes de plus de 50 ans

📍 Plateforme : Age without limits

📷 Type : Gratuit

Age without limits est une banque d’images gratuite qui souhaite lutter contre l’âgisme en proposant des représentations positives de personnes âgées de plus de 50 ans. La bibliothèque d’images contient plus de 3000 images et est régulièrement mise à jour.

Pourquoi choisir des images inclusives ?

✔ Une communication plus authentique : des visuels qui reflètent la diversité de votre audience.

✔ Un engagement pour l’inclusion : montrer que votre marque ou organisation valorise la représentation de tous et toutes.

✔ Un impact positif sur votre audience : des images plus proches du réel renforcent l’identification et l’engagement de vos publics.

J’ai découvert ces banques d’images grâce au site de Jade Latour et à L’agence Intrépide, merci de contribuer à rendre le web plus inclusif ! 💛

💡 Et vous, connaissiez-vous ces banques d’images ? Lesquelles utilisez-vous pour vos communications ?

📌 À retenir :

✅ 7 banques d’images inclusives gratuites ou payantes pour une communication plus représentative.

✅ Des visuels variés : diversité culturelle, genre, handicap, morphologies…

✅ Des plateformes accessibles pour trouver des alternatives aux banques d’images classiques.

Si cet article vous a été utile, partagez-le pour favoriser une communication plus inclusive !

7 banques d’images inclusives Lire la suite »